私の「忘れ鑿(のみ)ありき」

眞澤工務店

工務店経営:眞澤忠男さん

1976年(昭和51年)父の下で大工修業を開始

1983年(昭和58年) 重忠公墓所覆屋設営

1997年(平成9年) 優秀施工者建設大臣顕彰

2011年(平成23年)熊谷市優秀技能者表彰

インタビュー実施日時:2012年6月15日

於:埼玉県熊谷市

聞き手:持留ヨハナエリザベート(職人がつくる木の家ネット)

眞澤工務店の眞澤忠男さんは、お父様の代から埼玉県熊谷市で工務店を営んでいるつくり手会員です。一級建築士に加えて、棟梁専攻建築士、一級建築大工技能士の資格も持っており、高い技術で社寺建築から無垢の木を活かした木造注文住宅、そしてリフォームまで、数多く手がけています。

大工どっぷりの環境に育つ

今の眞澤工務店は熊谷市では郊外部、荒川の南側の江南とよばれる地域にありますが、私が幼かった頃の眞澤工務店は、熊谷の町なかの宮本町にありました。朝起きれば、住み込みの若い衆がもう仕事をしている、中学ぐらいからは学校が休みの日に小舞の間渡し竹が入る穴彫りの手伝いをするというような、大工どっぷりの環境でした。父は大工の家の出身ではなかったのですが、私の母方の祖父さんが大工で、父はその兄弟、つまり私の叔父に就いて、大工修業をしたのです。小さい頃は祖父の作業場そこにもよく遊びに行っていましたね。

とにかく大工仕事が大好きな子どもでした。見よう見まねでやっていると、父や弟子たちが「そうでなく、こうするんだ」「こうだからこうしなくちゃならないんだ」とか、教えてくれてね。それが面白かったです。夏休みの宿題の工作で、四方ころびの椅子をつくって学校へ持っていったら、市で金賞をとりました。自分で作ったのに、先生に「誰につくってもらったんだ!」と怒られて、それがいまだに悔しいです。そのような環境で育ちましたから、小さい頃から大工になるのはあたりまえ、と思っていましたね。高校生ぐらいの時には、父が設計する物件の図面を引く手伝いなどもしていました。

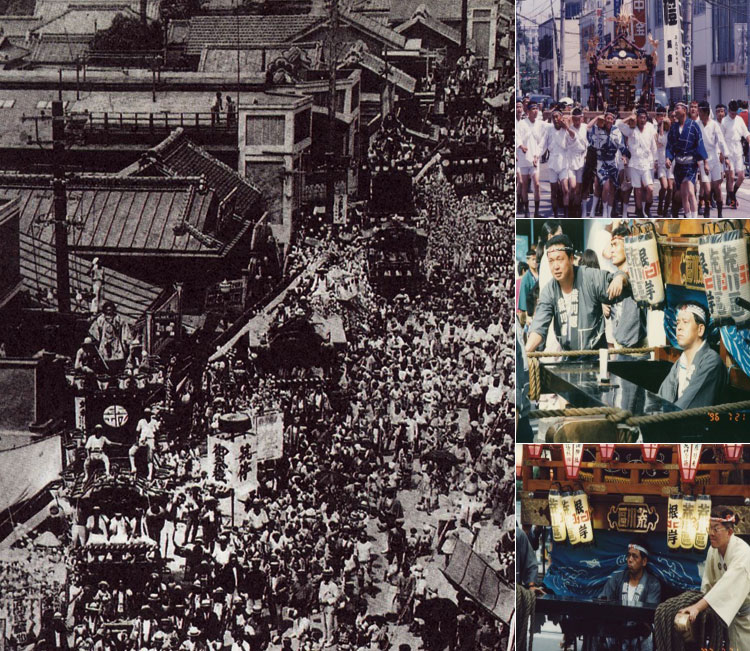

お祭り大好き!

熊谷市は祭がさかんなところで、私も根っからの祭好きです。市内には、河川改修される前の荒川だった元荒川の支流の星川が流れているのですが、川に沿った星川通りでは、7月20日〜22日に関東の祇園祭りと呼ばれる「うちわ祭」が開かれます。12の町内から山車や屋台が出て、町内の人々がそれを曳いて、町の中心部を練り歩きます。

ルート上にある交差点は、お祭りの期間中、信号機や中央分離帯が地下に収納されるようになっており、各交差点がお祭りのための広場となります。そこでは各町内の山車や屋台がお互いに鉦やお囃子を賑やかに競い合う「叩き合い」が祭のクライマックスです。ほかに、市南部の荒川堤で4月上旬にさくら祭り、8月第二土曜日には熊谷花火大会もあります。

近くの秩父まで、祭り見物に足を伸ばすこともありますよ。秩父といえば、京都祇園、飛騨高山と並んで日本三大曳山祭のひとつに数えられている12月初めの秩父夜祭が有名です。夜祭りの屋台や笠鉾は、祭り以外の時には、ばらしてしまわれていて、開催前直近の日曜日にその組み立てが行われます。普通だと、関係者以外に見せないものなんですが、以前に娘婿が撮った写真が観光協会の宣伝に使われたことがありまして、そのご縁で、見せてもらえるようになりましてね、それからは、ちょくちょく見に行っています。順に組んでいくのを眺めて、全体がどうやって組み上がっているのかを見て「俺だったら、こう作るな」なんて夢想するのが何より楽しいんです。同じ秩父でも、秩父夜祭は冬の夜の大人の祭りですが、それとは対照的に、夏の昼間に行われる子どもの祭りとして「秩父川瀬祭」というのもあって、これがなかなか面白いんですよ。神様が乗る白木の御神輿をかついだまま川に入る「御輿洗いの儀式」の後、各町の屋台や傘鉾に子どもたちが乗って、秩父屋台囃子を演奏しながら、練り歩きます。

田舎の仕事で覚えた木造

町場の仕事は効率優先で手早く

若い頃に3年間ほど、外で建設業界の仕事の流れを知る経験を積むために、熊谷市内の別の建設会社で現場監督に出たこともあるのですが、25歳頃の時に家業の眞澤工務店に戻り、父のもとで本格的な修業を始めました。その頃は、田舎の仕事と町場の仕事が混在していた時代でした。田舎の仕事というのは、社寺をひとつやると、そこの檀家の住宅の仕事がいくつも続くというように、仕事ぶりを見てくれている人からの依頼で自然と仕事がつながっていくんです。たとえば、母の実家のある滑川町伊古の円光寺の改築をしたら、山の上から順に、いちばん下のおふくろのうちまで建て替えが続きました。どこの家も真壁土壁、入母屋づくりの農家の建物でね。南向きが正面で、三和土の玄関の右側が応接の間、左が四間取の和室、奥が台所、それに2階がついてと、間取りまでそっくりなんです。近所がお互いに意識して張り合ったり、牽制しあったりで、結果似た感じになるんですね。同じような農家づくりの家を立て続けにやったのは、今にして思えば、若かった私が昔ながらの大工技術を学ぶにはうってつけでした。親父を師匠に、サシガネの使い方をどんどん覚えていきました。

それと比べて、町場の家のつくり方は全然違っていました。高度成長の時代でしたから、木組みとか土壁なんて悠長なことではなく、はやりの新建材を使って、いかに早く数をやっつけるかが大事で、手間をかけずにどんどんこなしていました。技術なんてほとんどいらないようなものでしたね。

社寺建築のスタートは

泉福寺の阿弥陀堂新築工事

社寺では、まだ私がほんのはたちの駆け出しの頃に、滑川町和泉にある泉福寺阿弥陀堂新築(1971年)の仕事に携わったのが印象的でした。本堂が雨漏りだらけだったために博物館に持って行かれていた、重要文化財のご本尊「木造阿弥陀如来坐像」を取り戻すためという、責任の重い修復仕事でした。

父が設計施工したのですが、しっかりとした方針を立てなければということで、代々徳川家の作事方を務めた工匠の棟梁の家柄である伊藤平佐エ門事務所の伊藤要太郎先生(1980年 伊藤平佐エ門12世を襲名、2004年 ご逝去)が監修に入ってくださいました。監修の入る仕事は、古い建築や大工技術のことが分かって、いろいろと勉強になり、興味深いですね。

飛騨高山で

古い大工技術に惹かれる

大工を始めた20代の頃は、木造への思い入れはそんなになかったですが、23、4の時に、富山に行って大工をしている友達に「飛騨高山の合掌づくりを移築してるから遊びにおいでよ」と誘われましてね。興味をもった私に「高山や白川郷を回るといいよ」と教えてくれて、ついでに足を伸ばしてみたんです。

「その時、高山の上三之町の飛騨民族考古館のガラスケースに納まっている宮雛形という近世の書物の展示に、とても惹き付けられたんですね。お願いしてケースから出してもらって、ページを繰ってみると、どうも大工の教科書のようなんです。

「コピーさせてください!」とお願いしたんですが、断られましてね。その時は諦めて帰ったんですが、粘って、30-40回通い詰めました。そのうちに、考古館の担当者が「若い衆が何回も来て困る」と、ある研究者の方に相談したんですね。それがどなただったか、残念ながら覚えていないんですが、その方が私の証人になってくれて、ついにコピーをさせてくれました。あとで日本建築セミナーに通うようになってみて、それが「匠明」と同じような、大工の技術書だと知りました。

畠山重忠公墓所の覆屋設営

奈良通いと西岡棟梁との出会い

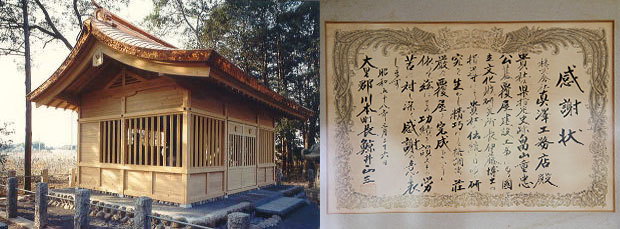

伝統建築にのめりこんでいった自分に、大きなチャンスがやってきました。32歳の頃(1983年)でしたか、川本町の畠山重忠公史跡公園にある、のお墓の五輪塔に覆屋を設営する仕事が来たんです。まだ父の代でしたが、この仕事の実務一切は、私が担当しました。鎌倉時代の武将の墓の覆屋は、どのような形式にしたらよいか、川本町の町長にも県の教育委員会にも判断ができないわけです。そこで、伊藤要太郎先生の弟さんで国立文化財研究所の所長をされている伊藤延男先生のご指導を得てようやく形が決まり、手直しをしていただきながら、図面を引きました。

畠山重忠公墓覆屋の現場監督として指導をしてくれたのが、秩父の荒木社寺の大森さんという大工棟梁でした。奈良の薬師寺東塔修復工事で修業した方で、私が社寺建築に傾倒しているのを知って、奈良の西岡棟梁と会えるご縁を取り持ってくださったんです。ちょこっと会うだけのはずだったのが、西岡棟梁と結構長い時間、お話ができ、心が震えるほど感動を覚えました。

お話の内容は「木のクセを読む」というようなことで、それまで親父にも言われていながら、よく分からないでいたのが、スーッと入ってきましたね。感激さめやらぬ勢いで「弟子入りしたい」と西岡棟梁に手紙を書きましたけれど、あっさり断られました。当時32、3になっていましたし、自分のところでガンバレということだったのでしょうね。そんなご縁で、それ以降、奈良にも頻繁に行くようになりました。同じ社寺建築でも建物のスケールが関東とはちがって大きくて、ずいぶん勉強になりました。

日本建築セミナーに参加

「ちょうどその頃、鈴木嘉吉さん、内田祥哉さん、中村昌生さん、早川正夫さん、田中文男さんという錚々たる顔ぶれが発起人となり、編集者の且原純夫さんを事務局長にして「日本建築セミナー」を始めたんですね。建築技術者及び研究者、日本の伝統的木造技能に関わる人に、そこに用いられた技術を研究、保存することを目的とした勉強会で、月一回の座学や見学会を行っていました。

伊藤先生に誘っていただいて私も参加するようになり、セミナーで面白そうな現場があると知れば、大工さんへのお茶菓子をもって押しかけていって、現場を見せてもらうなどということも、たびたびでした。社寺の修復にあたっては本来の形や技術を求めて調べたり、相談したりするルートが開拓できたのは、とても恵まれたことだと思います。高山で芽生えた好奇心が、今度は自分が関わる現場を通して、成長していけて、幸せです。