職人チームの存在が、伝建地区を支える

苅谷先生の講演に引き続き、揃いの法被を羽織った「卯立ちの会」メンバーが会場前列に勢揃いしてのパネルディスカッションが行われました。大工の親方、左官、漆喰の製造元、市役所職員・・・と、栃木の町づくりにおいて、ひとりひとりがそれぞれ違った役割を担っています。これだけの役者が揃ってこそ、栃木が「蔵の街」としてよみがえることができたのです。その具体的なプロセスについて、歴史的建造物の保存の仕掛け人である、栃木市役所建築指導課課長の市川悦朗さんのお話を皮切りに、再構成してみましょう。

蔵の街とちぎとキャンペーンは打ったものの

「蔵はどこにあるの?」

昭和38(1963)年、市内中心部を流れる巴波(うずま)川は汚れきっていました。市役所職員になりたてだった市川さんは、この川をフタをしてしまうか、あるいは、川を再生して活かすか?という課題を与えられ、川をきれいにし、3万匹の鯉を放流することでと巴波川を再生しました。この仕事が、市川さんがずっと携わることになる「栃木のまちづくり」の原点でした。

その後、昭和50年代に「蔵の街 川越」のブームに乗って「蔵の街とちぎキャンペーン」を試みたのですが、宣伝文句に惹かれてやって来た観光客からは「蔵はどこにあるの?」と訊かれるあり様。せっかく栃木に来てくれた人に、期待はずれな印象しか残せないという現実を知り、「このままではいけない」と昭和59(1984)年から本格的にまちづくりに乗り出しました。

「ふるさと景観事業」

修景と調査

そして市川さんは、「ふるさと景観事業」として、川沿いの遊歩道整備、柳の補植、ガス灯設置、電柱の移設などを担当するほか、当時小山高専の現役であった河東義之先生(現・小山工業高等専門学校名誉教授)、学生たち、OBともに3年間にわたって「蔵づくり調査」を実施、昭和62(1987)年に調査報告書を完成させました。

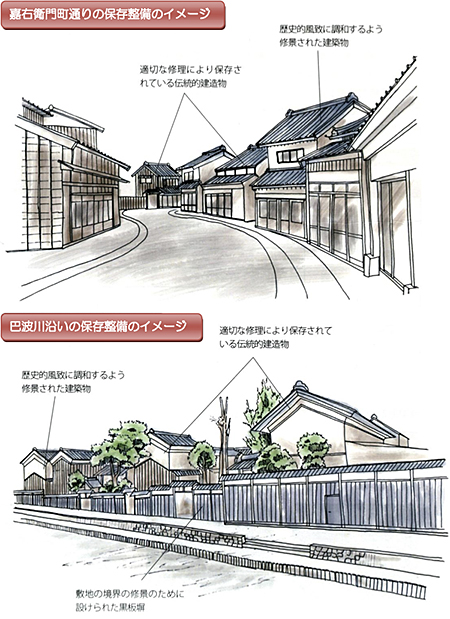

「栃木は蔵の街だったんだ!」ということが、調査を通して地元市民にだんだんに浸透していき、昭和63(1988)年には「蔵の街ルネッサンス」という旗印のもと、巴波川流域や蔵の街大通りの修景に取り組み始めます。当時の蔵の街大通りは、アーケードや電線などで各商店の「顔」が見えない状態だったのですが、市川さんはそのアーケードを撤去し、電線を地下埋設するということを英断しました。

「引き算」で見えてくる

まちづくり

商店街からアーケードが撤去され、商店主たちに二つことに驚きました。まずは、それぞれの店蔵(見世蔵とも言います)の顔が見えて来たこと。久しぶりに見えた店の姿に「うちの正面はこんな風だったんだ・・」という認識をあらたにし、それをどう活かそうかという意識が芽生え始めたのです。もうひとつは「道巾はこんなに広かったんだ」と分かったことです。アーケードがなくなったことで、山車や屋台が行き交う「とちぎ祭」のお祭り広場が、目の前に出現することとなったのです。

「あるのが当たり前になっていた、本当は余計なものを取り去ってみることで、街のあるべき姿が見えてくる。これを『引き算式のまちづくり』と呼んでいます」と市川さんは語ります。それからは、年間60回以上も、夜に地元の商店街の人たちと会議を重ね、その結果を「私たちの街並づくり」という小冊子にまとめ、5000部を3ヶ月間で配りきりました。

出入りの職人制度の再構築

職人がお施主さんを旦那に育てる

まちづくりの方向性が見えて来たところでぶつかったのが、職人不在という問題でした。修景したい、さて補修を、となってもほとんどの商店では「出入りの職人がいない」「誰に頼めばいいか見当がつかない」のが現状でした。壊れたらすぐ直しにくる、問題が起きていないか点検としてまわるという「お店(たな)と常用の職人」という関係性が、戦後、すっかり消滅していたのです。「次にやるべきことは、出入りの職人制度の再構築だ!」市川さんの危機感に火がつきました。そのようにしてやがて市川さんは、村上工務店の村上賢司さんや、大兵工務店の山本兵一さんと出会うことになります。

「私たちの街並づくり」が功を奏し、平成2(1990)年頃から、古い蔵の修復工事の相談がひとつ、ふたつと出てくるようになりました。そうした仕事を市川さんが最初にお願いしたのが、ハウスメーカーの仕事には一切手を染めず、昔ながらの仕事をするということで知られていた村上さんです。パネルディスカッションでの村上さんのは第一声は「まっすぐ生きてる人がまがって見える今の世の中にあって、施主をめくらからめあきにするのが私の仕事だと思っております」と、かなり辛口です。しかし、その意図するところは、お施主さんとの真の信頼関係を自ら築こうということなのです。

「めくらからめあきに」とは、お施主さんが「坪いくらでできるの?」という現在の家づくりではごくあたりまえに投げかけられる問いには答えず「見積もりをいっしょに読んであげる中で、だからこれくらいかかるんだ、ということを、納得してもらえるまで説明する」ということなのだそうです。お施主さんと粘り強く関わり、現代の家づくりとは違う原理、信頼関係で成り立つ本来の家づくりを説く、それが村上さんのやり方なのです。

「昔のお店(たな)の旦那は、これくらいの仕事をするのにどれだけの材や人工がかかるかということを分かっていたものです。そういう旦那がいなくなったんだよね」村上さんと同様に市川さんの「蔵の街並づくり」の大工として関わるようになった山本さんもそう言います。職人の再生が必要なのは勿論なのですが、職人仕事の大切さを理解できるお施主さんを職人の側から育ていく努力もしていかなければならない、というわけです。これまでは「あたりまえ」「ツーカー」で分かってもらっていたことを、一から築いていくのですから容易ではありませんが、ひとたび築かれた関係性は、確実に育ち、広がっていくものです。

引っ越しは工務店総出でお手伝い

盆暮れのあいさつがメンテナンスにつながる

「昔風のようだけれど、お施主さんへの盆暮れの挨拶は欠かしません。近くへ行った時の立寄りも。営業的な意味合いだけでなく、それが建物の状態を把握することになり、大ごとにならないうちに適切なメンテナンスをするために必要なことだからです」と山本さんは言います。「必要となれば、ペンキ屋ではないけれど、ちょっとした塗装くらいならやっちゃいますよ」とも。いわば、大病した状態しか診ることのない総合病院のお医者さんでなく、その人の健康な状態をもよく知っているホームドクターのような存在です。

別名「町おこしの汗かき職人」とも呼ばれる村田さんは「お施主さんの引っ越しには、工務店をあげてトラック出してお手伝いするのがうちの工務店のやり方」と言います。引き渡しに終わらないつきあいの始まりです。「そうやっていい関係が築けているとね、お施主さんが次のお施主さんを連れてくるんですよ」いい関係性、しっかりした仕事、できあがってからの暮らしの満足度。それが、次の仕事へとつながるのです。

蔵の町には、土蔵を塗ることのできる

左官職人が欠かせない!

土壁・漆喰壁・小舞掻き伝統的技法の技能保持者の栃木義雄さんは、開口一番「木の家ネットの事務局の方が挨拶で『町づくりに欠かせない大工・左官の職人』と言ってもらえてうれしかった」とおっしゃってくださいました。高度経済成長期以降、新建材が出回るようになり、小舞土壁がほとんどなくなっていたのですが、最近になって、伝建地区がらみの現場で蔵の外壁の漆喰塗りや、古い家の土壁仕上げの仕事も増えてきています。

そんな中で苦労するのは、材料の調達だそうです。「昔は泥壁にする土などは、いくらでも地元で手に入ったものです。たとえば、畑を田にしようとすれば、水を張るのに土を出さなければならなかった。その土をもらってくればよかった。ところが、今のようにポンプアップで田んぼに水が入るようになってから、畑の土はとれなくなりましたね」と栃木さんは言います。結局は、新潟、深谷など、遠くから集めてこざるを得ない状況です。農業の変化によって土壁の材料土の調達がしにくくなっているのですね。

もうひとつ調達に困るのが竹だそうです。「昔は12尺の柱間に小舞を編むのにちょうどいい12尺の竹が難なく手に入ったもんです。ところが、今の竹林は手入れがされておらず、足の踏み場もないところに生えるから、竹がやせてる。長さはあっても、元と末とで太さが違って、その長さなりに使えない」とのこと。里山の荒廃がこんなところにも影響しているのです。

とはいえ、栃木に伝建地区が生まれたことで、塗り壁の仕事は確実に増えています。「現場があってこそ、職人は伸びる。人さえいれば、材料の調達はなんとかなる。がんばってもらえる場ができてきているので、左官を志す若い人にぜひがんばってほしい」と栃木さんは言います。息子さんも、お父さんの跡を継ぐべく、一緒にお仕事をされています。

古来からの製法でつくられる石灰が、

蔵の美しい漆喰塗り壁を支えている。

もうひとつ、蔵の街に必要なのが、漆喰です。漆喰は石灰からできています。石灰には工業用、道路用砕石、肥料など、さまざまに用いられますが、建築の漆喰塗りに使うものは、粒子が細かく、上質でなければならず、それを製造できる工場はそう多くありません。栃木市の北西、佐野市葛生町に宮田石灰という会社があり、そこで、漆喰塗りの材料となる質のいい消石灰を製造しています。宮田石灰の宮田茂さんもパネルディスカッションに参加していました。

宮田石灰では「徳利窯」という穴䆴に原石と岩塩を入れ、コークスで熱し、4日間かけてゆっくりと焼成する、水をかけて一日以上おきて、消石灰になるのを待ち、ふるいにかけて細かいものを選別するという、古来からの製造法にこだわっています。左官材料の漆喰にする消石灰には、均質性と粒子の細かさが必要です。ゆっくりと時間をかけた工程を経ることで、あの粒子の細かい、白いサラサラの消石灰が得られるのです。総会二日目の午後にエクスカーションで、工場を見学させていただきました。どこもかしこも真っ白な石灰工場。穴䆴の奥で輝く熾火だけが真っ赤なのが好対照で印象的でした。焼成した石灰に水をかける実験をその場でしてくださり、石灰が自らポロポロと崩れて行く様子を観察することができました。

葛生町には、まばゆいばかりの白壁の蔵が並び、漆喰を使ったアートであるフレスコ画を展示する美術館もあります。フレスコ画とは壁に漆喰を塗り、その漆喰がまだつまり生乾き(フレスコ=新鮮である)状態のところに、水または石灰水で溶いた顔料で描くもので、やり直しが効かないので、高い技術が要求されます。葛生のような漆喰の産地を控えていることが、土蔵造りの店蔵が建つための好条件となっているのは言うまでもありません。

三位一体の仕掛ける側、そして、地元を愛する住民

役者が揃っての町づくり

「市川さんは、ぼくらの集まりに来る時には、勤務時間内には来ない。背広を脱いで、法被を着てくるような感覚で、役場の人間としてでなく、人間と人間としてつき合ってくれる。そこがすばらしい」と、山本さんは言います。河東先生、苅谷先生と、ごく近くにある小山高専から栃木の町の文化的な価値を認め、調査研究をしたり、教育の現場に活用してくださる学者の存在。そして大工職人だけでない、左官、漆喰に至るまでの諸職が集い、学び行動する「うだつの会」。官学職の三位一体での仕掛けてきたまちづくりが、住民や商店主たちが自分たちが生きている地域のよさを知り、それをもりあげていきたいという熱意と合致したところで、このとちぎの町のにぎわい、厚みが生まれたのだな、ということを実感した二日間でした。