100年もつ家、100年後に使える木

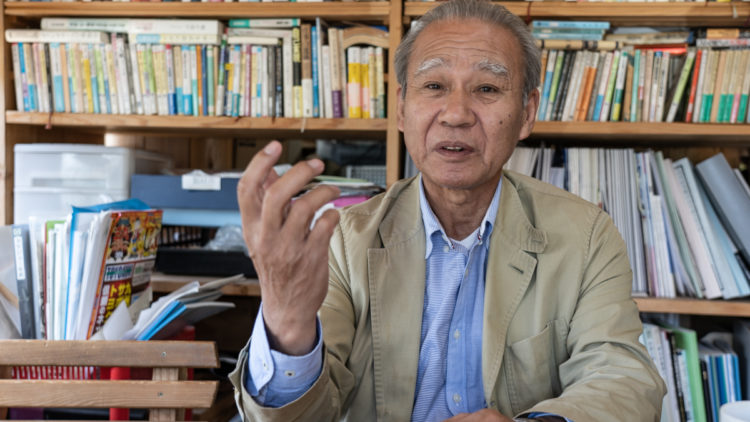

初夏の気配を感じる5月下旬、佐賀県鹿島市で古民家の移築・再生や伝統構法による新築を手がける「夢木香(ゆめきこう)」の松尾進さんの元を訪れた。松尾さんは18歳で父の営む製材所へ入り、翌年父親が他界したため19歳の若さで家業を継ぐ。その後、製材所を続けながら2000年に工務店「夢木香」を設立した。

「夢木香」のある浅浦地区という約150戸ほどの集落では、なんとその半数近くが築100年を超える古民家。平野の多い佐賀県内において、この周辺は山に囲まれ立木の伐採搬出の後の植林が盛んだったため、林業・製材業が多かったとのこと。人々が自然との調和・木に囲まれた暮らし・木造建築の良さを肌で感じながら暮らして来たため、今も大事に住まわれている方が多いのだ。製材所を継いだ当時は、一つの山から切り出した木だけを100%使って一軒の家が建てられていたそうで、上棟の際には地域の住民みんなが集い、人手となって手伝う習慣だったという。

「家を建てる時には、子や孫の世代まで暮らしていけるように100年もつ家を作りたい。また植林する時には、100年後に子や孫の世代が家を建てるために使える木を植えて育てておきたい。ほとんどの人が山に従事し、家の成り立ちを間近で感じていた地域なので、そういった哲学や思想が各個人に根付いている。だからこれだけ残っているんだと思います。」

植林をして木を育てていくために必要な年月のサイクルと、その木を使って暮らす人々の生活のサイクルやリズムが程よく同調・調和できていたからこそ100年という単位で循環して来れたのだろう。しかし近年では時代と共に高齢化や生活環境の変化など様々な要因が絡み合い需要が減少し、地元の山から切り出すことはすっかりなくなってしまったという。それでも県内の市場から買い付けた無垢材にこだわり、外材や遠い地方の木は扱わないようにしている。

「例えば松。昔の日本家屋の構造材には松がよく使われていますが、その芯材はシロアリに食べられることなく今でもしっかりとしているものが多いです。一方で近年よく使われている外材の米松は赤身であろうが白太であろうがシロアリに食べられてしまう。硬いからという理由で根太や構造材に使われているケースもありますが、やはり日本の気候には日本の環境と風土で育った材が適していると思います。」

たどり着いたのが伝統的な木造建築

手がけられた物件を案内してもらう道中、夢木香設立のきっかけについて話を伺った。

「起業を考えていた頃、ちょうど巷では新建材によるハウスダストやシックハウス症候群・化学物質過敏症などの問題が叫ばれ始めた時期でした。雨や自然災害の多い日本で、本当に安心して暮らしていける家とはどうあるべきかを考えていくうちにたどり着いたのが、無垢材や土壁などの自然素材を使い、木は手で刻み、渡りあご構法で組んでいく伝統構法による木造建築だったんです。有害物質の影響が住環境として心配なのはもちろんのこと、建てる職人の労働環境としても心配。建てるときも、住むときも、そして壊すときも、関わる人みんなが安心できるのが伝統的な木造建築の家なんです。自然の素材を使い、エアコンなどがない時代から自然と共に快適に過ごせる工夫があり、また自然に返すことができる。一番いいと思います。」

建築に直接携わっていない筆者には「家=労働環境」という感覚がなかったのでこの話にはハッとさせられた。

労働環境としての木造建築

「労働環境」と言えば、松尾さんが手がけた事例でぜひ紹介したいのが、佐賀市内の工業団地で無線通信用アンテナなどを製造する「サガ電子工業」の新社屋と新工場だ。目に入った瞬間「電子工業」「アンテナ」という言葉から連想する佇まいと、目の前の立派な蔵とのギャップに驚かされた。蔵を電子製品の工場として再生するという全国的にも稀なプロジェクトだ。

蔵と緑の調和した心地よい環境

2013年に竣工した新社屋と新工場は、それぞれ築100年弱の米蔵・納屋と、築約120年程の酒蔵2棟を別の場所から移築してきたものだ。サガ電子工業の社長さんから松尾さんに工場の建て替えの相談があった時、ちょうど再利用ができないかと蔵の持ち主からも相談があったので、すぐに実際に見てもらい話がまとまったという。実に運命的な巡り合わせだ。

社員のみなさんは木に囲まれて作業にあたる

米蔵はトラス構造でどこか洋風な面影

昔の木造建築と電気製品という一見ミスマッチにも思える組み合わせだが、実際に作業にあたるのはAIでもロボットでもなく社員のみなさん。1日の1/3の時間を過ごす環境として考えると、なるべく自然な環境の中でストレスなく働きたいというのが、社員の願いであり、社長の想いだ。

また、移築にあたっては使えるものは極力再利用したそうだ。例えば、土壁を作る際も古い壁の土を混ぜ込んで使っており、より強度が増すとのこと。他にもぐるりと見学しただけでも随所に再利用のアイデアが溢れている。

移築前に使われていた瓦も有効に活用されている

左:酒樽などの重い物を持ち上げるために使われていた阿弥陀車(あみだぐるま)

右:酒樽のフタはテーブルとして活用されている

左:移築前使われていた鬼瓦は壁に配してある

右:2013年に佐賀市の景観賞を受賞

颯爽と案内してくれる松尾さん

先人たちの知恵を活かしながら

次に紹介するのは、呉服店だった築120余年の旧長崎街道沿いの土蔵づくりの商家。2009年に竣工。1991年に「城下町佐賀の環境遺産」にも登録された建物でもあることなどから、民家としての再生ではあるが、町並み・景観は地域みんなのものという考えのもと、計画が進められたそうだ。玄関をくぐり、まず感じたのが「住宅なんだろうか?」という疑問。そして「あっ明るいし、涼しい」という感覚だ。

回廊の上部にトップライトがあり、電気を点けなくてもかなり明るく感じる

「住宅なんだろうか?」と思ったのもそのはず、手前の土間から2階部分を吹き抜けにして、回廊を設け、そこを展示空間としてあるのだ。ご家族の思い出の品や、当時の佐賀の庶民の暮らしを今に伝える貴重な展示物が並んでおり、さながら民族資料館のようだ。施主さんの「地域みんなのもの」であるとの想いがこの空間を作っている。知人から「展示して欲しい」と譲り受けるものがあったり、地元の小学生が毎年授業で見学に来るなど、実際に地域に開かれた場となっている。

玄関を入ってすぐの箱階段のディスプレイが目を引く

昔の暮らしを今に伝える貴重な品々

次に「明るい」と感じた理由は吹き抜けの上部にトップライトを設けてあるからだ。古民家は薄暗いという欠点を克服している。日中は電気を点けなくても十分に明るく、LEDなどより日光の自然の光の方がやはり心地よく感じる。

最後に「涼しい」の部分。この日は5月としてはかなり暑く30℃を超えていたが、とてもひんやりと涼しく感じた。そう、日本の古民家はもともと涼しいものなのだ。軒や庇を長くすることで日差しを遮り、土壁や漆喰の調湿作用で、室内の湿度が適度に保たれ、さらにホルムアルデヒドなどの有害物質も吸着してくれる。日本古来の住宅にはエアコンなどがなかった時代から快適に暮らす工夫や知恵が詰まっている。

ひんやりと涼しい土間

比較されることも多く正反対な性格を持っているのが「高気密高断熱」の家だろう。外の環境に左右されないように、自然を遮断し一年中空調によって完璧な快適性を得ようというもので、もともと日本で普及が進んだのは北海道などの冬の寒さが堪え難い地域からだったとのこと。一方、日本古来の自然素材の家は、夏を快適に過ごすための工夫がなされている。長い庇で日差しを遮り、広い間口で風通しが良く、土壁や漆喰には調湿作用や有害物質を吸着する効果もある。あまり機械に頼ることなく自然と調和しながら快適に暮らすことができる。実際に松尾さんが北海道に高気密高断熱の住宅を見学に行った際のことを語ってくれた。

「九州の方もこういう作りにしたら良いと勧められました。例えば車のように高気密にすればエアコンがよく効くでしょ?と。その時、もしもエアコンがなかったらどうするんだと思いました。」

きっと、北海道の方は「エアコン=暖房」をイメージし、松尾さんは「エアコン=冷房」をイメージしたのではないだろうか。

施主の井手さんと松尾さん

「北海道や北陸など、冬場の寒さが辛い地域では、暖房の光熱費がバカにならないので確かに高気密高断熱の方が適しているでしょう。しかしここは九州。猛暑や台風、雨も多い。日本列島には様々な気候があり、四季も折々。日本中に高気密高断熱の住宅が必ずしも必要な訳ではなく、その土地ごとに古くから根付いてきた家の形や構法などに学ぶべきことがたくさんあります。」

住宅に何を求めるかは人によってそれぞれではあるし、日本と一言に言っても地域ごとに気候や風土もそれぞれ違う。その土地ごとに受け継がれてきた先人たちの知恵を活かし、その土地にあるものを使って作り上げてゆく。現代生活において欠点となる部分は、新たな方法を取り入れたり、他の土地での建て方や暮らし方を参考にしながら、解決して行くことが理想ではないだろうか。

木の家ネットが過去に行った温熱環境調査にもこの住宅のデータを提供しており、実際光熱費はかなり低い。ほとんどエアコンを使わずに快適に暮らされているそうで、施主の井手さんも「友人が遊びにくると懐かしんで居心地がいいと言ってくれるんです。」と笑顔で語ってくれた。

左:昔ながらの渡り腮(あご)構法は地震にも強い

右:寝室部分は2階建てから平屋建てに新たに減築した

左:明治時代の縄がそのまま残る「吊り天井」

右:吊り天井を下から見ると独特なたわみを確認できる

左:ここでも鬼瓦が出迎えてくれる

右:2011年 佐賀市景観賞 2012年 日本民家再生協会 民家再生奨励賞 受賞

若い世代が気づきはじめた

最後に紹介するのは佐賀市内で新築中の住宅だ。渡り腮構法・土壁・漆喰仕上げ・板壁と伝統的な手法が満載だが、施主さんは40代のご夫婦。さらに棟梁をはじめ左官や大工の職人も20代〜30代の社員だ。ここ佐賀でも若い人が建てられる住宅は、やはりハウスメーカーの住宅や高気密高断熱の住宅が主流だそうだが、最近ではここのように新築で伝統構法で建てたいという若い人や、古民家を改修して住みたいという人も増えてきているという。松尾さんにその理由を伺った。

「そういった方は、自分が住んでいた親が建てた家が30年くらい経ち、質の悪さを実感したり、メンテナンスが大変で出費が嵩むことも知っていたり、ずっと快適に暮らせる家はどんなものかと真面目に研究されていたりと、知識を持った方から声をかけていただくことが多いですね。改築の場合も同じで、何代にも渡って住まわれていた古民家を、親の世代が梁を隠すようなリフォームをされていて、それを元の姿に近い形に戻すというようなケースもここ4〜5年で増えてきましたね。また、例えば30年後に年金や退職金もどうなるかわからない不安定な将来を目の前にして、後になって建てられるという保証がない。それならいっそ今のうちにずっと安心して住み続けらる家を建てておこうという考えもあるようです。」

「昔の家は庇を長くして板壁や土壁で建てていれば、塗装をしなくても雨漏りがすることはないし、床が高いので通気がちゃんとしていればシロアリは風を嫌うのであまり寄り付かない。日々の点検や手入れ・修繕をしていれば、大掛かりなメンテナンスは必要ありません。そういった知恵が昔の家にはたくさんあるんです。断熱をしっかりしてやれば今の家よりむしろ住みやすくなると思います。」

「しかし、国の方針や経済発展の影に隠れ、大部分の人にその良さが伝わっていないのが現状だ。

左:一部に鹿島市の酒蔵を改修した際に使用されていた古材梁を使っている

右:通気性を高めるため床を高くしている

外壁は杉の鎧貼り。武士の鎧のように張っていくことからそう名付けられてそうだ。「押さえ」で継ぎ目や釘を覆うため雨漏りの心配もない。塗装は自然素材のものを使う。

「〝古い=ダメ〟という感覚を持つ人の気持ちは確かにわかります。ただ、その印象だけがあまりにも先行してしまって、古民家や伝統構法そのものに対してマイナスのイメージを与える続けるのはあまりにももったいないことです。」

素晴らしさを伝えてゆきたい

以前、あるお客さんから改築するか新築するかの相談を受けた松尾さんは、ちょうど手がけていた築100年以上の物件と、築30〜40年の物件の骨組みを両方見学してもらったそうだ。そして見比べたお客さんは「古い家を残す」と決断。実際に見てもらえれば良さを認識してもらえるが、その機会は減っていく一方だ。

左官の松井さんは営業から転身して5年になる

松井さんの左官仕事

「こういった日本古来の家が残り続けてくれていたら、時代や人々の心が再び巡ってきた時に、素晴らしさを語り伝えていくことができるが、素晴らしさを知る住まい手や職人技の伝承が途絶えてしまったらそれも不可能。どうにかして残していきたいです。」「最近のプレカットの材木しか扱わないような大工であれば、丸ノコと鉄砲(エア釘打機)があれば数年で一人前と呼ばれることもあるかもしれませんが、職人として自分の手と感覚で家をつくり上げる技術を身に着けるためには最低10年は必要だと思います。いろんな職種の職人に話を聞くとやはり同じような答えが返ってきますね。」

そう考える松尾さんの元には、伝統構法の未来を担う20〜30代の若き職人6人と、伝統構法の設計を学ぶ2人が在籍する。この日も現場で3人の職人たちが生き生きと働いていた。

「日本の伝統構法の技術は世界一だと思う。それが目の前で無くなろうとしている。60代の職人が持つ確かな技術を今のうちに次世代に伝えられるだけ伝えておきたいです。」

松尾さんは真剣な眼差しで語っていた。

左から左官の松井さん(34)、松尾さん、棟梁の三浦さん(28)、大工の中村さん(39)

職人も住まい手も、老いも若きもみんなが、これからの時代に本当に必要な、暮らし方・人間関係・環境との向き合い方など、あらゆる事柄の選択について、深く考えて行動しなければならない時期になってきている。

このコンテンツが掲載された後、松尾進さんは、誠に残念でありますが、他界されました。進さんのご遺志を継いで、壮一郎さんが事業を継続されております。この記事は、生前の松尾進さんの建築に対する愛情たっぷりの姿を映しており、会としてもこの記事を大切に掲載しておきたいと思います。

(代表 大江忍)

取材・執筆・写真:岡野康史(OKAY DESIGNING)