自然を抑え込まないで、地震をやり過ごす。

地震の揺れに追随して動く家

「はじめていっしょにする設計士さんの図面にここまでの指定がなくてもよ、『サービス』できちんとしたつくり方さしてもらってるよ。俺と仕事する事で知ってもらえばよ」

「現代の家は足下をがちがちに固めて地震力に対抗しようという発想や。自然を抑圧する考えが、そもそも違うんやないか。対抗するんでなしに、力を受け入れ、追随して動くことでやんわり吸収し、受け流す方が、ええんやないか?」というのが、35年間大工として生きて来た川村さんが「ずっと思って来たこと」だった。

竹小舞がかかれた状態。貫は1階が3~4段、2階が2~3段入っている。家全体が地面からふわっと浮いているように見える。

2年程前に京都大学防災研究所の鈴木祥之先生が行った石場立て振動台実験を見学した。震度6強の加振に対して、柱が石の上をずれた距離は数ミリだった。このわずかなずれが建物を守るのだと実感した。「根本から見つめてちゃんとした家をつくる会」でも、会発足以来何度も金沢工業大学名誉教授 鈴木有(たもつ)先生を迎え、講義を受けてきた。2004年の12月の学習会で「家と地面との縁を切った石場立ても、金物に頼らず木の粘りを活かした木組みも、自然の力を受け入れながら家を長持ちさせる技術なのだ」という確信を得た川村さんは、オープンハウスを石場立てにすることを決心した。

限界耐力計算法で証明された耐力の中身

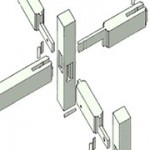

模型をつくって、木の組み方などを検証する(設計当初のものなので、現状とは違っている)

とはいえ、建築基準法には「基礎と建物は緊結すべし」と定められている。それでも石場立ての家を建てるなら、地震から人命を守るのに十分な耐力をもつことを証明しなければならない。筋かいやパネルの入った壁の総延長量としてしか耐力を評価しない「壁量計算」の簡易計算の範囲では無理だった。

太い横架材が重厚に重なり合うところが見えるリビングになる。

そこで、「伝統構法の家は中地震程度でも揺れるが、大地震では傾くことはあっても粘り強く踏ん張って、倒壊に至らない。むしろ、傾いたものが戻ろうとする復元力が発揮される」ことを証明する限界耐力計算法(詳しくは2004年総会記事へ)を採用した。木組みの軸組のもつ柔軟さと粘り、太い横架材、小壁など、伝統構法の大工技術の要素の数々を耐力要素として評価できるからだ。

小さな窓の上下も付け鴨居ではなく柱に差し通す差し鴨居にしている。「こういう積み重ねできちっと耐力が出るんや」

「石場立てにしたからそれでええ、というんやないで。すべてしっかりとした伝統構法でつくってるから粘り強いんや。」足固めで柱同士がしっかりつながれ、地震力を受けるとしても柱の一本一本が個々にでなく、建物が一体となって揺れること。柱に太い梁が二重に乗る折置組。二段構えの差し鴨居。窓の上下も付け鴨居でなく、厚板の差鴨居だ。塗り厚8センチの厚い土壁には柱に下げ鎌で差し通す厚み1寸もの通し貫。普通なら「かすがいで打って終わり」の背の高い柱頭部も、梁を差し貫く天神ホゾだ。

貫は太く、構造としても効かせている。柱が合うところには貫材に切り欠きが施され、ほぞ穴と貫材の間に楔が入る。今見えている端部をこのようにおさめるのが「下げ鎌」

2005年9月の見学会で、「十分に耐力あり」と、川村さんたちの学習会で伝統構法についての講義を繰り返し行った鈴木有先生の「お墨付き」を得、川村さんはほっとした。「思う事をやってきて、よかったんや」と。