「中地震」「大地震」「想定外の地震」という3つの段階で考える

建築基準法では「概ね震度5程度の中地震においては、建物の構造的に主要な部分に損傷・支障をきたさないこと。概ね震度6程度の大地震においては、倒壊・破損によって人命を損なうことのないようにすること。」と定めています。それ以上の激しい地震は「想定外」とされます。今回の実験は、伝統木造の建物が「中地震」「大地震」「想定外」の地震波に対してどうふるまうかを実際に観察し、安心して住むことのできる伝統木造住宅の設計法を構築していくためのデータを得る目的で行われました。

数年に一度来る震度5程度の「中地震」では、層間変位角が1/120(=損傷限界)を越えない=大規模な補修をしなくても、住み続けられる

極めてまれに来る震度6〜7程度の「大地震」では、層間変位角が1/30(=安全限界)を越えない=建物の倒壊によって人命が失われることがない

層間変位角

層間変位角

実験は、11/27〜28にB棟、12/3〜4にA棟(間取りはほとんど同じでありながら木組の方法を少し変えた2つのタイプの試験体)を対象にして、行われました。(詳しくは4ページ目の「どんな家を揺らしたの?」をご覧ください)試験体の概略としては、筋交いや金物、構造用合板などを使わず、構造体は格子状に編まれた鳥かごのような木組みで、壁は柱と柱の間に貫を差し渡し、竹小舞を編んで土をつけた土壁づくりという伝統木造住宅です。

とはいえ、昔ながらの民家というのではなく、総2階建てで、1階に家族の共有スペースを、2階には寝室や個室を配置したいわゆる現代の平均的な住宅の間取りとなっています。こうした間取りを実現するために、1階では差鴨居を用いて南面に広い開口部をもうけているので、1階は開放的で、2階の方が壁量の多いつくりとしています。B棟は「都市近郊型」、A棟は木材の断面寸法のより大きい「地方型」と名付けていますが、木の用い方や組み方などに違いがあります。

伝統木造は「石場立て」といって、建物の足元を固定せず、基礎石にの上に柱をのせるだけという工法が一般的ですが、今回の試験体は柱脚は水平方向には固定、上下方向には動いてもいいようになっています。(柱脚の状況がどうしてそうなったかについては、詳しくは「どんな家を揺らしたの?」のページの「足元は固定の実験だったけれど、それでよかったの?」のところで解説しています)

初日は、建築基準法レベルのBCJ-L2波で揺らせる

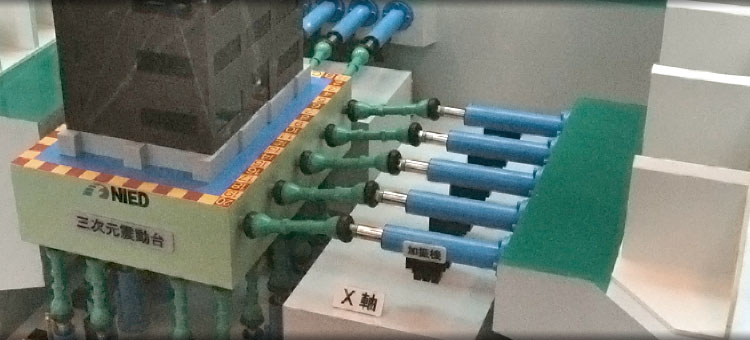

実験はそれぞれ二日間の日程で、初日には、建築基準法で定められた中地震と大地震に相当するBCJ-L2波(日本建築センター模擬波)波の20%と100%を各1方向に、二日目には、基準法では「想定外」規模の阪神・淡路大震災時の地震波をそのまま3方向同時に加え、建物を揺らしました。加振後、「損傷観察メンバー」に選ばれた大工さん、設計士たちが一斉に建物に群がり、どこがどのように損傷したかを目視で観察、記録をとりました。(木の家ネットからも数名の大工さんが損傷観察に加わりました)公開となった二日目には、それぞれ500名以上の建築関係者が、伝統構法においては歴史的なものとなる、とはいえたった20秒間で終わるこの実験を目撃するために全国から集まりました。

損傷観察メンバーの一員である、滋賀の宮内さん(左)と、埼玉の綾部さん

損傷観察メンバーの一員である、滋賀の宮内さん(左)と、埼玉の綾部さん

想定外のJMA神戸波でも倒れなかった

B棟、A棟、それぞれの二日目の実験は、公募に通った見学者に公開された形で行われました。前日の実験である程度傷んだ実験体を「想定外」レベルのJMA神戸波(震度6強に相当)で加振するので、損傷が相当進むひどくなると予想されました。実験数日前に「事前解析によれば、JMA神戸波では倒壊に近い大変形のおそれもあり」という予測が研究者から出て、関係者の間に緊張が走りましたが、実際には、中地震・大地震での性能確保の基準はクリアし、かつ続けての「想定外」加振でも、倒壊することはなく、一同、ほっと胸をなでおろしました。

公開実験の映像を、B棟、A棟の2棟分を横に並べてみましたので、ご覧ください。建築基準法では「想定外」の、ごくまれにしか発生しない大地震であるJMA神戸波で試験体を揺らしたところです。

地震の揺れとともに、土ぼこりをあげて一部の土壁を落としながら、木と木がめりこみ合い、まるで生き物のように揺れるのがお分かりいただけると思います。そして揺れがおさまると、揺れていた間はひしゃげたように見えていたのに、またすくっと建物が元の形におさまっているのが分かります。

つくり手の声

伝統木造の地震に対する構えとは?

木組みと土壁の家づくりは、木と土でできています。木は金属やコンクリートとくらべるとずっとやわらかい材料で、力を受けるとめりこんだり裂けたりする性質をもっています。土壁は、ある程度まではそのかたさで踏ん張り、それ以上の力を受けると亀裂が入り、少しずつ剥落しはじめます。伝統木造の家は、中地震程度までは土壁のかたさで揺れをおさえ、大地震以上になると、土壁が土を少しずつ、ときには一気に落としながら、格子状に組まれた木がその接合部で互いにずれたりめりこみ合ったりして、地震力を分散吸収しますし、基礎に置かれただけの柱脚が浮き上がったり滑ったりして地震力をやりすごしたりもします。

時によってかたく耐え、剥落し、めりこみ、浮き上がり、滑る・・とさまざまなはたらきが相まって、全体として「幾重にも備えている」というのが、伝統木造の地震に対する構えです。(木の家ネットの会員でもある鈴木有先生の講演の抄録をご覧ください。木の家ネット会員のこころ木造建築研究所さん主催、2008年11月に実施)

「木の家は、地震にひたすらかたく耐えるのでなく、自ら動きながら地震力を受け流す仕組みをもっている」ということを、木の家のつくり手たちは確信してきました。こうした仕組みは、建築基準法で定める在来工法のつくり方とは違った性質のものです。

建築基準法のハードル以上をめざした木の家づくりを

B棟の差し鴨居部分の柱の曲げ破壊部分。JMA神戸波を加振したあとの写真

B棟の差し鴨居部分の柱の曲げ破壊部分。JMA神戸波を加振したあとの写真

今回の実験を通して、建築基準法で最低限必要とされる耐力壁(土壁)の量を満たした伝統木造の仕組みでも、基準法で求められている耐震性のレベルは、十分にクリアできることが分かりました。しかしながら、家づくりをするにあたっては、建築基準法という最低基準を満たしてさえいればそれでよいというわけにはいきません。現実に近年、阪神・淡路大震災、二度の新潟中越の地震、能登半島の地震などで、一部の地域では「想定外」地震動が起きています。そうした厳しい揺れをうけても人命を守り、できる限り補修して住み続けることのできる家づくりを、つくり手としてはめざす必要があります。

そのためには、伝えられ、信じて来たことがはたして本当にそうなのか、こうあってほしいというふるまいをする建物を実現するにはどのようなつくり方をすればよいのかを、問い続けていかなくては。そして、どうすれば最低基準すれすれではなく、余力をもってハードルを越えるつくり方を新たに生み出していくことを、めざそう!公開実験を見学するためににつめかけた、二日間でのべ1000人以上のつくり手たちは、そう肝に銘じたに違いありません。それは、伝統木造のつくり手たちがよりよい家づくりをめざすために、とても意味のあることだったと思います。

倒壊に至るプロセスまでをも観察して

公開実験の見学者が帰った後、最終的に実験体がどう倒壊するのかを見届けるために、再度、想定外の地震波を入力しました。11/28のB棟ではJMA神戸波を再度、12/4のA棟では阪神・淡路大震災でも壊滅的な被害の出たJR鷹取駅付近で観測された地震波(震度7相当)を、前日から続けて3回の中地震と大地震そして想定外の神戸波をうけて満身創痍の状態の試験体に入力しました。

結果は、神戸波を入れたB棟は倒壊しなかったものの、それよりも強いJR鷹取波(破壊力の目安とされる地震波の最大速度値が神戸波より5割以上大きい)を入れたA棟は実質的な倒壊状態になりました。どのように壊れていくかを目の当たりにし、ぎしぎしと建物が揺れる音、木の悲鳴ともいうような木同士がめりこみあってきしむ音を体感したことは、つくり手にとっては「自分の建てた家はどうなのか」ということをつきつけられる、かなりきつい体験となったようです。この体験が、よりよい木の家をつくっていくためのひとりひとりの反省材料となり、この3カ年の伝統木造性能検証事業においても、伝統木造らしいよりよい設計法の構築につながることを、願ってやみません。

2回目の神戸波では、それまでのダメージがあるにも拘らず、傷を受けた者同士がかばい合うように、もてる力を振り絞って総合力で頑張ったように感じました。それでも最後にはちゃんと立っているその姿は、弁慶が矢を刺されても、すくっと立っている姿に見えました。傷ついても人の命を守る。仁王立ちだ。でも、痛々しいかわいそうだ。

あの中に人がいたら・・やっぱり自分が造った家で人が犠牲になるのはカンベンです!その為にも伝統構法だから!とか昔からあるから!の先を目指さなくてはいけない思いでいます。

伝統木造の歴史上、新たな1ページ

これまで、大きな地震に遭った人たちは、同じ地面の上で揺れているわけですから、地震を体験はしても、建物がどうふるまうかをつぶさに観察することはできません。また、地震被害に遭った跡としての建物調査はこれまでにもされてきましたが、地震が起きたその時に建物が実際にどうふるまうかという過程をリアルタイムで目撃することは、誰にもできませんでした。

今こうしてE-ディフェンスのような実大実験のできる施設ができ、国をあげて伝統木造のための大掛かりな実験を実現できる体制が整い、しかも研究者と実務者とがともに実験に臨むまでに至ったことは、伝統木造関係者にとって、歴史的な出来事であったといえるでしょう。

実験が終わると、実験棟の大きな扉が開いた

今回の実験は伝統木造を評価するゴールではなく、この3カ年で伝統木造の設計法を構築していくスタートとなります。2年後には、より改良した形での試験体をふたたび振動台にのせることが決まっています。今回の体験が、つくり手、研究者、住まい手、行政、それぞれの立場の違いはあっても、皆が納得できるような伝統木造の方向性を示せる実りにつながりますようにと祈りながら、今回の実験の様子と結果の報告を終わらせていただきます。

財団法人日本住宅・木材技術センター(通称・住木センター)で発表した実験データを、一覧表にまとめたものをご覧いただけます。

オリジナルの実験結果発表(住木センター2008年12月25日付)は、 こちらにあります。